米国での環境再生型農業に関する本「土を育てる」(ケイブ・ブラウン著2018年10 … 続きを読む

2024年6月8日

から Mat Grimm

0件のコメント

2024年6月8日

から Mat Grimm

0件のコメント

米国での環境再生型農業に関する本「土を育てる」(ケイブ・ブラウン著2018年10 … 続きを読む

2024年4月13日 から Mat Grimm | 0件のコメント

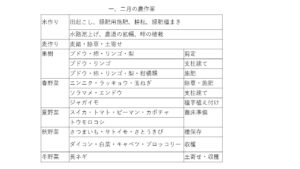

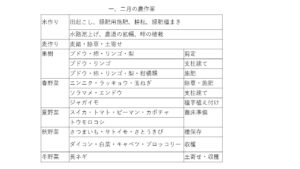

今日、4月13日の最高気温は24℃、朝方の最低気温は12℃であった。昨日から天候は晴れて5月並みに暖かくなってきた。そこで、3月7日に露地の二重トンネル内に夏野菜の種まきをしてあったが、二重トンネルを一時的に除去して、いよいよ発芽状況を調査することにした。二重トンネルの外から覗いて見ても、雑草が茂っており、ズッキーニやカボチャなどのウリ類を除いて、発芽しているのかどうか、よくわからない。もし、必要数に届かないようであれば、ポットに種まきして追加育苗するつもりである。結果的に表のような結果であった。発芽率が低い理由として考えられることは昨年よりも桜開花が2週間も遅かったように①気温が低かった②雑草が生えて地温が上がらなかった等が考えられる。特に苗床を作る際に直前に耕耘をしなかったために雑草の発芽が早く、地温が上がらなかったと考えられる。また、極端に発芽率が低い種は古種や自家採取の種に多い傾向がみられる。保存方法が適切でなかったことが考えられる。苗が不足するししとう、ゴーヤ、ナス等は追加でポット種まきをするつもりである。気温がさらに上がってくれば、二重トンネル内を除草したので、遅れて発芽してくるものもあるかもしれない。

2024年4月12日

から Mat Grimm

0件のコメント

県道に枝を伸ばしたセンダンの大木の伐採を某森林組合に依頼してあったが、いよいよ伐 … 続きを読む

2024年4月5日 から Mat Grimm | 0件のコメント

明日からもう4月である。30,31日と暖かい晴れの日が続いて、すっかり春気分である。今年は例年より桜の開花が遅く、標本木のある栗林公園の桜もやっと開花宣言をしたばかりである。花の種を蒔いて発芽してある程度大きくなると鉢上げする。例年、パンジー、ビオラ、アスターを蒔いているが、どうした訳かパンジー、ビオラがほとんど発芽しなかった。アスター、ネモフィラ、アリッサム、フェリシアがそれなりに発芽して鉢上げの時期を過ぎて花やつぼみを出したので、慌てて、定植したり、鉢上げしたりしている。外気温が低いとどうしても外で花の世話をするのがおっくうでしかも花にとってもまだ寒いだろうと遠慮する。でも、さすがに最低気温が10℃を超えるようになると花壇のいろいろな花がいっせいに開花しだす。花壇の手入れをしながら、空きスペースに育てた花の苗を植える。ネモフィラは寒い時期に定植したものは花はまだだが、枝葉がこんもりと茂り、力強さを感じる。ハウスの種まき用土のままで育った苗はもう花を咲かせているが、枝葉が貧弱である。ネモフィラは青い花で目立つが、同じような色だが、小ぶりな野草の「いぬのふぐり」も近くで競って咲いていると薄い青色で清いイメージを持つ。フェリシアは今年初めて種を蒔いたが、定植しないうちにつぼみをつけ、可愛らしい青とピンクの花を咲かす。実はここ2,3年挑戦したが、発芽まで至らなかった「トルコギキョウ」が今年、初めて発芽した。とにかく、発芽までに2か月以上を要するのでどうしても乾燥させてしまい、発芽しなくなってしまった。そこで今年は東の窓際に水を張ったトレイにコルクの栓のような専用の保水性のある塊りを数十個を置き、その上に種を2,3粒ずつ載せてリビングの窓際に置く。だから冬でも15℃前後はある。とにかく、水がなくならないように補給する。すると発芽してきた。今は鉢上げして育苗中であるが、背丈は低い。この成長が楽しみである。

以下の写真は4月初めに撮った庭の花壇の写真である。この数日ですっかり、華やかになった。気温も肌寒い日はあっても冬とは違う。デージーやポリアンなど購入して植えた花もあるが、基本は種から育てる。

このギャラリーには6枚の写真が含まれています。

2024年3月20日

から Mat Grimm

0件のコメント

3月に入ると例年、夏野菜の種まきを行うが、今年はグリーンハウスでの温床種まきを止 … 続きを読む

2024年3月14日 から Mat Grimm | 0件のコメント

無農薬の稲作を今年も計画しているが、そのための今年第一の作業が緑肥として菜の花の一種であるキカラシの種まきである。茎葉を大きく育てて、花が全開の頃に土にすきこむ。菜の花緑肥は田植え後の水田で不思議と雑草が抑制されるのである。キラカシの腐熟した茎や繊維が徐々に、肥料としてだけでなく、雑草を抑制する成分を含んでいて溶け出すらしい。昨年はキカラシの種を蒔いたにも拘わらず、ほとんど発芽せず、緑肥としての役目はほとんど果たしていない。その原因を推定しているが、(1)稲刈り後のトラクタ耕耘1回で切り株が細かく砕土されていない。(2)種まき後に覆土をしていない。(3)雨がタイミングよく降っていない。この3つが考えられる。そこで、今年は種まき前のトラクタ耕耘を2回行い、PTO4の高回転で砕土した。そして、種まき後に覆土をすべく、「がんじき」で土の表面を軽く叩くと少し、砕土と同時に表面の種が土に隠れるので、覆土したことになる。あまり力も要らず、畝を1本づつ、順に行った。それでも4本か5本の畝で半日仕事となった。3枚の田、16aの「覆土」作業に3日を要した。そして、比較のために3枚目の田はその半分以上を覆土しないで種を散布したままにした。違いをみるためである。種まきは2月20日に行い、4.5㎏の種をいつもの蓋に穴を開けたプラスチックボトルで振りまいた。この方法は畝毎に撒く種の量を測定して容器に入れるのである程度、均一に蒔けるのだが、どうしても容器の振り方で出る量が変わってしまい、種の密度は均一ではない。緑肥用の肥料として、10aあたり鶏糞300kg をあらかじめ散布している。トラクタ耕耘は内盛耕から少し、中央部の土を外側に盛る二山盛耕のツメ配置にしており、ある程度の高さの畝ができている。水はけの悪い田なので、どうしても畝つくりは必須である。

3月14日の発芽状態を見ると昨年に比べるとどの畝もうまく発芽している。まだ、芽が小さくて3枚の田の発芽率のばらつきは目視できないがいずれはっきりと表れると思う。感覚的だが、「がんじき」による覆土の効果についても覆土無しと大きな発芽率の差はなさそうである。

キカラシの種と散布用容器

「がんじき」で土表面を叩いて覆土2月20日

3月14日の発芽状況

3月14日発芽状況の拡大写真

このギャラリーには4枚の写真が含まれています。

2024年2月24日 から Mat Grimm | 0件のコメント

この一、二週間、雑木の伐採を巡っていろいろと頭を絞っている。放置していた私有地に生えた雑木が大木化してその枝を県道のうえに伸ばしており、除去しないと台風など強風で通行する車や人に落下して大きな事故につながる。実はこの土地の地主であることを認識していなかったので、この大木が道路上に枝を伸ばしていても、他人事のように見ていたが、ひょんなことから相続した土地であることを知った。20年くらい前に畑を分断するように新しい県道ができたが、その時に分断された土地の片方であったのである。私が子供のときの記憶にある小高い丘のような畑はその基盤整備で風景がすっかり変わってしまい、地理的感覚が全く働かなかった。相続してから10年くらい経つが、全く手を付けていなかったので、完全に原野化してシュロやセンダン、名前も知らない雑木が生えて成長し、密生している。

まずは周囲の低木を除去することから始めた。恐らくモチノキではないかと思うが小さな赤い実をつけた常緑樹がセンダンの大木の周囲を埋めている。この木の枝が光を求めて近くの木の枝を縫うように伸びており、単に太い幹を切断して引き抜こうとしても枝が絡んで取り出せない。絡む枝を切り離しながら、最後に主幹を切断する。これらを畑の脇に積み上げていたら、トラック1台では済まない容積となった。乾燥後に焼却するつもりだが、次の冬になりそうである。晴れた日は毎日、2-3時間を費やして生木の伐採とその整理をやって、1週間でほぼ終わった。次に目立つのがシュロの木で7,8本伸びている。シュロも勝手に生えるらしい。シュロはほぼ真っすぐ上に延びるので道路の通行には支障ないが、倒れるとやっかいなので除去しておくことにした。義理の弟に手伝ってもらい、ロープをシュロの高い位置に縛りつけ、一人が幹を切断し、一人が倒したい方向に引っ張り、道路上に倒れないように誘導する。シュロの幹は繊維状の網で覆われているので、そのままではノコギリの刃に絡んでうまく曳けない。鉈で網を除去し、つるつるの幹を露出させてから、ノコギリで切断する。ほぼ、自力でできる限りの伐採はおこなったが、道路側に枝を伸ばしている3本のセンダンの木と1本のシュロの木はプロに任せることにした。道路に近くて倒しても道路に転がってしまいそうであり、県道なのでひっきりなしにトラックや乗用車が猛スピードで通り過ぎている。

当初は大木の邪魔な枝を掃う事だけを考えていたが、最も太いセンダンの木の幹回りは両手でも届かないくらい太く、枝を掃っても木の成長は止められそうもない。いつの間にかまた、枝が伸びてその伐採に悩むことになることが明らかである。また、通行制限しないと問題の木の伐採は無理と判断した。

知り合いに相談して、通航制限の手続きを伺った。県の土木事務所に行き、通航制限の申請書とその説明を聞いた。手続きは申請書に通行制限する路線と期間、片側通行か通行止めか、責任者と連絡先を記入し、保安図(標識、工事予告看板、交通整理の配置図等)と道路使用許可証のコピーをつけて申請するという。道路使用許可証は警察署で申請してもらう。警察署にも行き、手続きを聞いたが道路の使用配置図が必要で看板や交通整理の人やコーンの配置を示したものである。そして、1件当り¥2300の県証紙を貼って申請する。これらを自らやれないことはないが、ここにエネルギーを集中するのは自分の本意ではない。

知人にプロの伐採業者を相談すると某森林組合を紹介された。早速、訪問して見積もってもらうことにした。するとやはり、高所作業車を道路に止めて、枝を切り詰めてから伐採をするらしい。高さ15mまで作業台が伸びるらしい。

色々調べて到達した結論は業者に丸投げということになったが、現地を何度も歩き、低木を伐採して徐々に空間ができて見通しが良くなると大木の伐採が自分の力では及ばない作業であることを確信できた。当初のもやもやは解消されて今は整理されている。何事も向き合ってできることを進めていくとやがてはっきりと道が見えてくるものだなあと思っている。それとも、単に年を取って、リスクをとらなくなっただけかもしれないが。

このギャラリーには3枚の写真が含まれています。

2024年2月1日 から Mat Grimm | 0件のコメント

一月もあと数日で終わる。休息の月というか、寒くてどうしても屋外作業が減ってしまう。ところが、実はこの時期は土木作業にはもっとも適しているのである。力仕事をすると暖かくなり、寒さが気にならない。駅伝やマラソンが冬に行われるのは同様の理由と考えられる。力仕事として、水路の泥上げ、農道の拡幅、田の均平化などの作業があるが、まだ手がついていない。28日にはジャガイモの植え付けを行った。48mの畝長に株間40㎝で植え付け、120ケの計算値であるが実際には115ケを植え付けた。メークイン37ケ、男爵40ケ、きたあかり20ケ、メークイン(自家イモ)18ケである。ジャガイモは井原豊氏のやり方を踏襲しており、即効性のある化成肥料(過リン酸石灰、塩化カリウム、硫安)を使い、黒マルチで保温と雨除けをする。イモは50g程度に切りそろえている。購入したイモは5kgで50gとすると100ケ取れる。重量を計りながら、切ると無駄なく目標個数を切り分けることができる。昨年5月末に収穫して保存中に芽が出て、もはや食べられないジャガイモがあり、このイモも種芋として18ケ植え付けた。生育を比較してみる。

今、作業中で空いた時間があれば1,2時間程度行っているのが玉ねぎの除草である。今年は例年より、暖かいのか、雑草が青々と茂っている。11月に苗を定植してから、初めての除草である。もっと早くすれば、楽なのにと思いながら、除草している。まず、鍬で玉ねぎの株間を縦か横方向に草を土といっしょに削る。7条植え(条間20㎝)で株間は15㎝なので鍬の幅とほぼ同じで、慎重に鍬を条間、あるいは株間に入れる。30mの畝長なので、1回に10mずつ行った。次に手で玉ねぎの株周囲の雑草を除去する。これをしないと玉ねぎは雑草と栄養を競合することになり、大きく成長できない。大事な作業である。手ぐわを使って、周辺の土に鍬をいれて土をほぐす。すると雑草を引き抜きやすくなる。1回に10mの片側くらいしかできない。計算では18時間くらい要する。今年はこの作業後に追肥をする予定である。ニンニクやラッキョウも同様に除草する。

今日、30日にぶどうの剪定を行った。1月中に行わないと樹液が動くのでダメージが大きくなる。確かにかなり強めの剪定をおこなったが、樹液は滴り落ちない。切断面には腐敗防止の樹脂を塗る。ブドウの剪定は今年で実質、3回目くらいだが、やっとコツがつかめてきた。基本は昨年、新しく伸びた枝を二芽くらい残して切り詰めるが、全体を見て、将来の樹形を想定して、それから外れる枝、混んでいる枝や違った方向を向いた枝を切り落とす。

ジャガイモの植え付け

玉ねぎ畝の除草

このギャラリーには3枚の写真が含まれています。

2024年1月15日 から Mat Grimm | 0件のコメント

地元の鰹宇神社のお火焚きがあることを年間行事カレンダーを見て知っていたが、昨日偶然にそれが今日であることに気づいた。鰹宇神社は車で5分の距離であるので、少雨ではあるが、行ってみる。正月のしめ縄飾りがひとつあるので、それを処分するためにも行く理由がある。果たして、神社に近づくと参道に車が駐車してあり、遠くからでも境内から煙が立ち昇るのが見え、お火焚きが確認できる。そこではいつもの神主さんを中心に大きな焚火を囲んで、世間話をしているようである。しめ縄飾りをそこへ投げ込み、燃やす。焚火からの熱線で離れていても熱いくらいである。お火焚きの当番は西吉田という集落で、朝8時からとなっていたが私が到着した8時半過ぎには、焚火の木はかなり燃えてしまっていた。少雨であったが、次々と参拝者が車で到着しており、意外と根強い人気があるのだなあと感心した。そして、帰ろうとすると神主さんが手で指し示す方では焼きもちの振る舞いがあり、近づくとご婦人方が焼きもちと焼きみかんを作っている。焼きみかんは食べたことがないので、一部、黒く焦げたミカンをもらった。熱くて皮をむくのも大変なので、ポケットに入れて、本殿に参拝することにした。先客がいて実に丁寧に祈りを捧げていた。今日は月曜なので、勤め人はとても参加できないであろう。そこで年配者が集まることになる。神社の静かな時間と森に囲まれた空間にいると不思議と心が落ち着いてくる。養老先生がテレビ番組で言っていたが、教会とか、神社やお寺などは目的があっていくというよりも、用もなく行って時間を過ごすという場所で、宗教とはそういう身体的なものだそうで、なるほど我々シニアにとってはとても心地良いものであると納得する。お火焚きは初めての参加であったが、来年も行こうと思う。

2024年1月1日 から Mat Grimm | 0件のコメント

古希を過ぎて、年賀はがきによる挨拶を辞める人が増えています。私は今回、いつものように準備しましたがどうしたものかと考えています。そこで電子的にご挨拶を試みようと思います。メールで送付するのがいいかもしれませんが、一般的なご挨拶はここに掲載することにします。

2024NYCard

2023年も残り数時間となりました。本当に一年が早く過ぎていくのを感じます。2023年はどういう年でしたか。私にとって、農業はリタイア後の新たな活動のフィールドでこれまで新製品開発でやっていたことを今度は土を相手に植物の生育・収穫(製品開発)を目指すということで、知恵を絞って問題解決を図るという意味では同じとも言えます。もちろん、会社員時代では企業間競争も激しいのですが、組織がブランドを持ち、販売力があり、組織の一員であるということで、ありがたいことに生活するうえで十分なお給料をいただいておりました。ところが、一人で野菜を作ってみて、売ろうとしてもノウハウもなく、野菜の差別化やブランド力もないし、個人の農業で食べていくことの難しさを改めて実感しております。しかし、一方で小農(家族規模の農業)は工夫次第でいろいろ展開ができ、面白いと思います。例えば買い物不便エリアへの車での野菜販売など。SDGsという目標の達成には重要な要素ではないかと考えています。企業は最大利益を追求するという宿命があります。これと地球温暖化をはじめとする地球規模での環境維持という制約がすべての企業に課されることになります。将来的には企業活動の地球環境に与える影響のアセスメント無しには活動が許されなくなるのではと思います。小農はうまくやれば生物多様性や自然を損なわないで食料生産ができ、地産地消の地元需要に応えることができます。環境維持に沿った活動と言えます。

一夜明けて、新年を迎え今年も地元の神社に初詣してきました。昨年は見逃した獅子舞を今年は見ることができました。獅子舞は香川県ではどの地域にも根付いている郷土芸能です。私が属している神社にも8つの獅子舞のグループがあり、秋祭りにはその全てがそれぞれ独自の獅子舞を披露・奉納します。お正月に奉納するのはこの獅子舞を維持・発展させようという有志の集まりである「十獅会」の行う獅子舞です。それぞれのグループの獅子舞を取り入れて一つに融合させた獅子舞です。地元の小学生にも獅子舞の楽しさを教えており、年々若い人達の参加が増えているようにも思います。