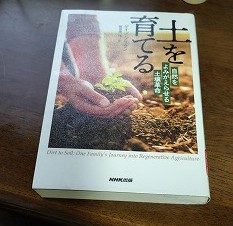

米国での環境再生型農業に関する本「土を育てる」(ケイブ・ブラウン著2018年10月米国刊行、日本語版2022年5月)を読み、いろいろ考えさせられた。日本の農業が海外の安い農産物に駆逐され、大半の作物が衰退してきたことを承知しているが、今、米国ではその高い生産性にも拘わらず、この慣行農業が行き詰っていることを知り、大変驚いた。大規模面積の単一品種栽培を、化学肥料、農薬、大型農業機械を用いて行う工業型農業は勝者であると思っていたが、肥料・農薬・機械等のコストが上がり、徐々に収益性が低くな り、次世代に承継がうまくされていないという。そして、長年続けていると土地が痩せて気候変動の影響を受けやすく必ずしも維持可能ではなくなっているという。「土を育てる」のタイトルのように土をうまく育てることで無肥料、無農薬で牧草、野菜や穀物等を栽培し、収穫できるという。具体的にどうやって、栄養豊富な土を育てるのかというと(1)耕さない (2)土を覆う (3)多様な植物(4)生きた根を持つ(5)動物を組み込むことで育てるという。詳しくは本に譲るが、これまで土の役割についてそれほど考えたことはなかった。ふかふかの有機物たっぷりの土が植物にとってよいとは思っていたが、土の中の真菌、バクテリアが重要とのことである。植物は空気中の二酸化炭素から光合成により、単糖類を作り、これを根から沁みだすことで微生物を引き寄せ、必要な窒素やミネラルを得るという。微生物はその糖類を受け取り、その代わりとして窒素やミネラルを提供するという。だから、耕すとこの関係を断ち切ることになる。また、化学肥料は植物と微生物との共生関係を不要とするため、肥料切れのときに微生物からの提供がなく、元気がなくなるという。しかし、耕さないといつの間にか雑草が生い茂り、野菜や穀物は雑草に光や養分を奪われて健康に生育できないと思うが、多様なカバークロップと呼ばれるさまざまな植物をタイミングよく生育させることで土の中に炭素や窒素を循環させ、雑草を抑えることができるという。しかし、完全に除草剤を使っていないわけではない。必要に応じてまだ使っているという。動物の導入は動物のし尿の利用と動物の商品化、牧草の飼料化など相互利益的となる。菌ちゃん先生(吉田俊道氏)の糸状菌による無肥料栽培や最近、よく耳にする不耕起栽培などは部分的には同じ方法かもしれないと思う。しかし、ゲイブ・ブラウンは2400haという途方もない広い農地を持ち、息子を含めて3-4人の家族で切り盛りし、インターン学生を受け入れているものの少数での経営という。彼の考えた方はとても合理的でその判断基準をそれが維持可能なものに寄与するかどうかに置いている。日本の場合、湿潤で雑草の繁殖力が物凄いと思うが、果たしてこのような環境で、不耕起で収穫できるのかと考えてしまう。土壌の微生物については不勉強でほとんどしらないが、この部分は学問としてもまだ新しく、まだまだ、微生物利用は主流ではない。特に大規模な営業用野菜・穀類栽培では不耕起栽培は耳にしていない。実は耕作放棄地の増加が地域で課題となっているが、この問題に対して、不耕起で種を蒔くだけで雑草を抑えて作物が獲れるのであれば、大変夢のある話である。雑草の抑制をどのようにするか、大変興味のある課題である。引き続き、追及したいと考えている。