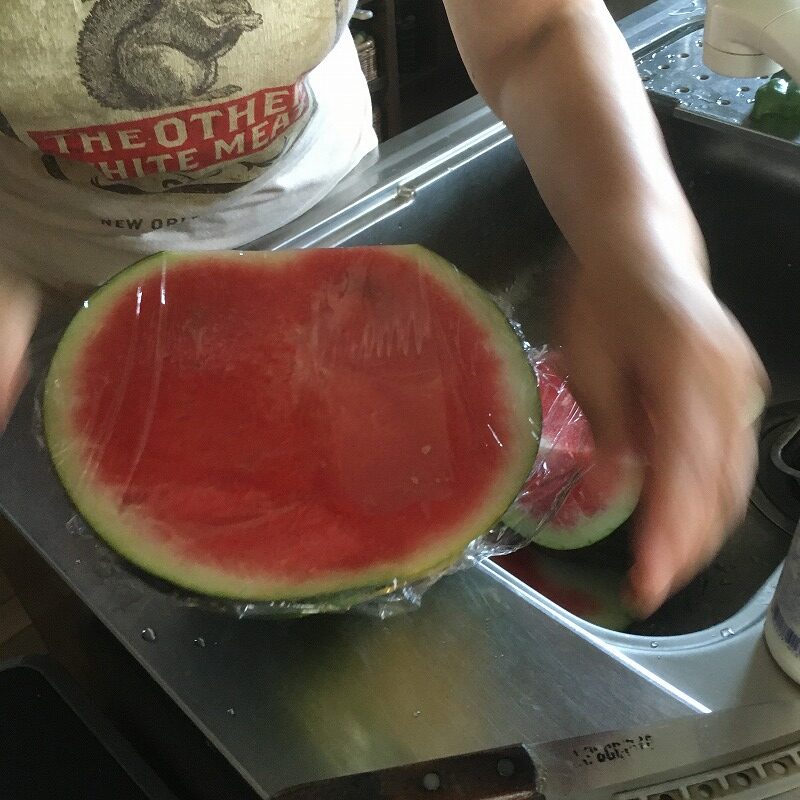

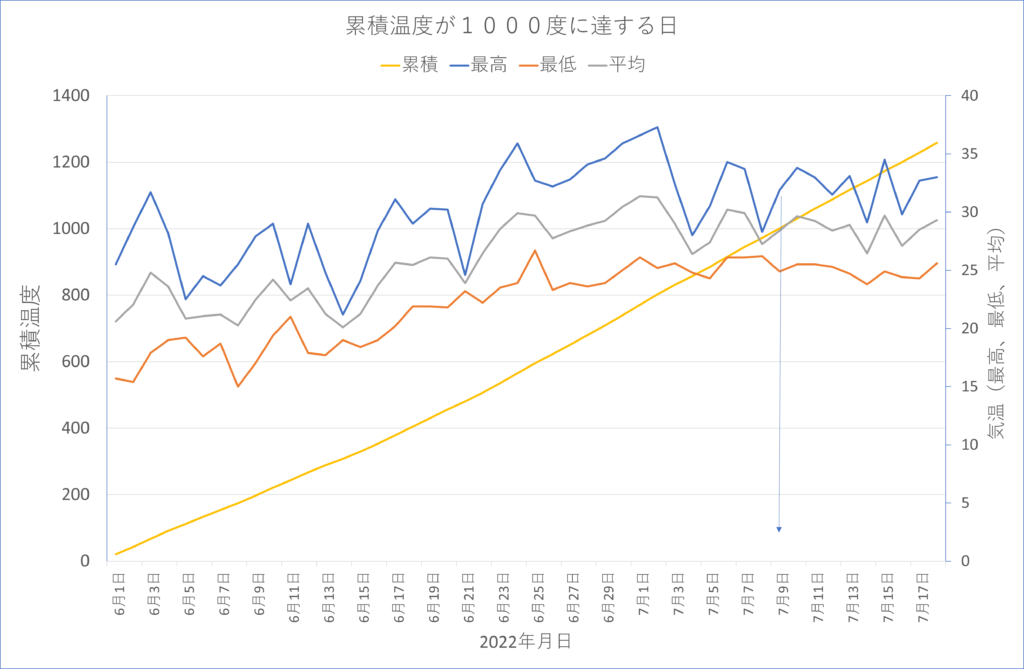

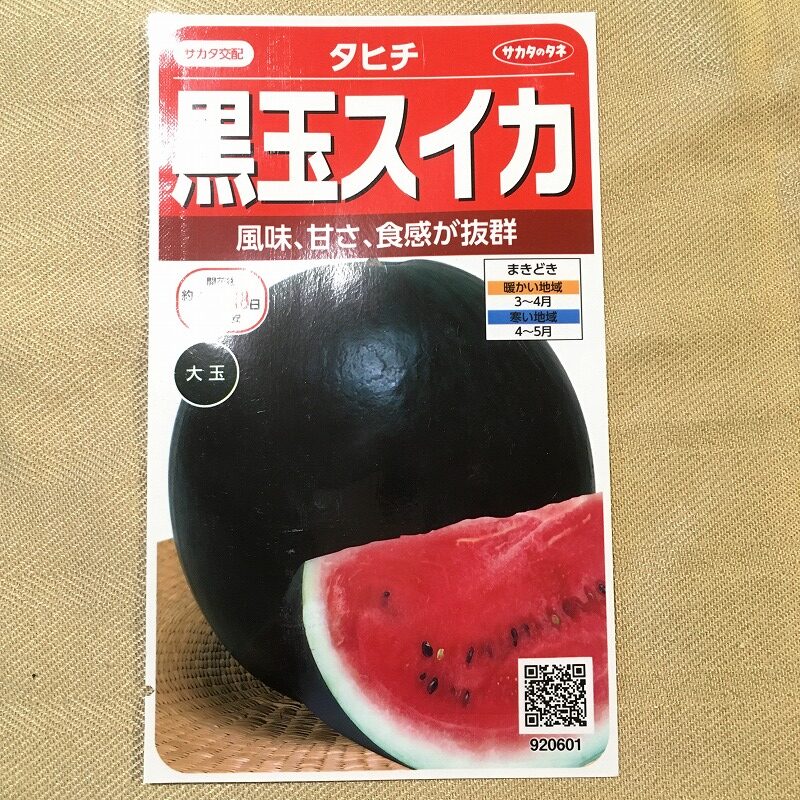

スイカの収穫時期の目安はいろいろあるが、開花時期から45~48日くらい(黒玉スイカ・タヒチ)という基準を参考にすると5月末から6月初めにはもう開花していたので、7月10日に試しに6.4㎏の黒玉スイカを取り、切り開いてみると断面全体が縁まで赤く熟しており、食べ頃に達していた。交配時期から累積温度で1000~1100度という基準もある。仮に6月1日に交配したとすると1000度に達するのは7月9日であり、ほぼ熟していることになり、実際の状況に一致する。

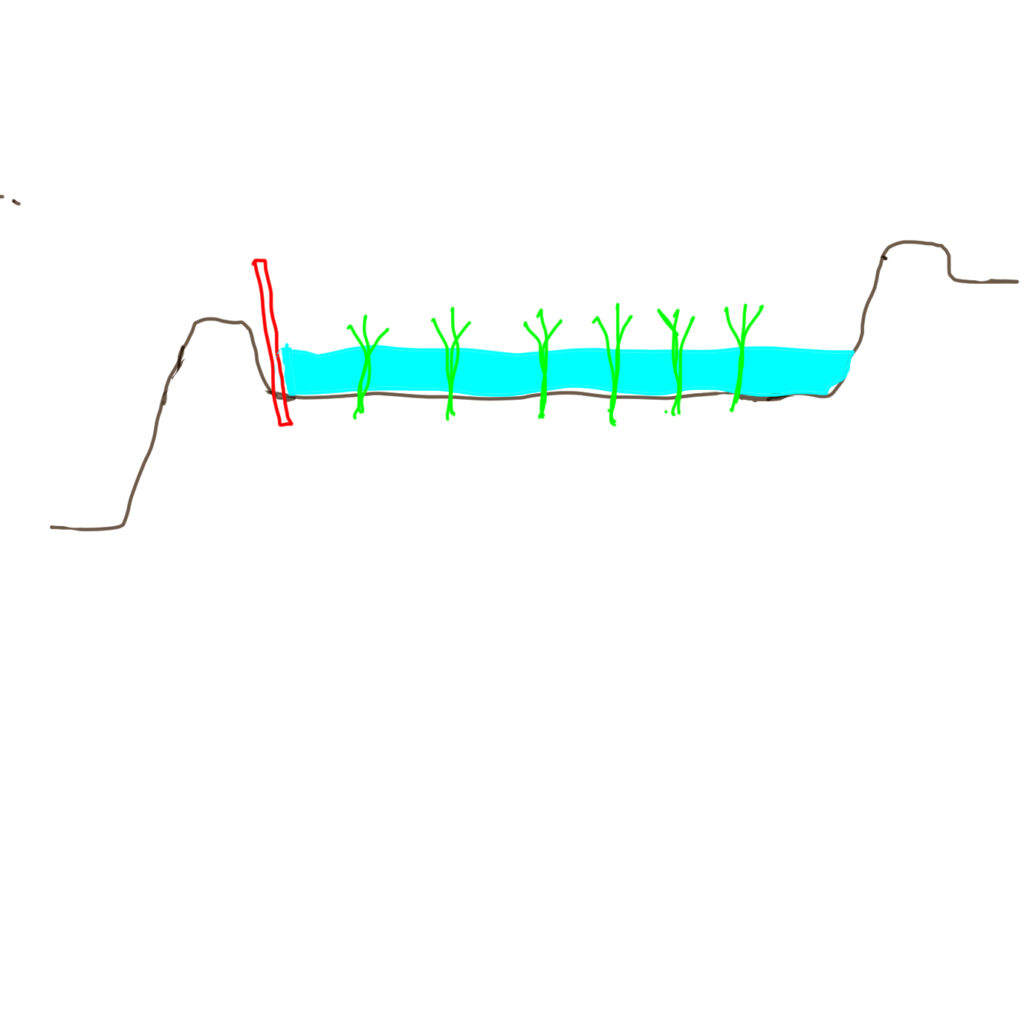

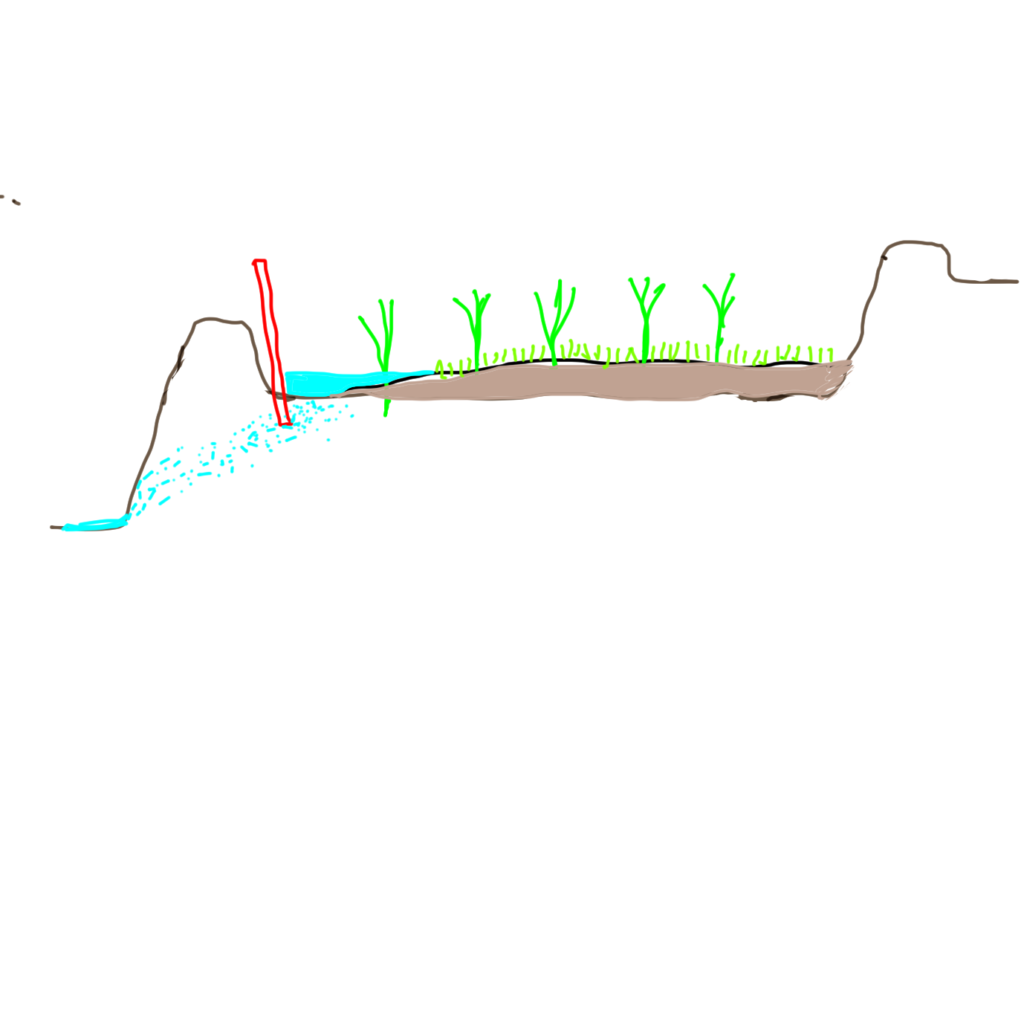

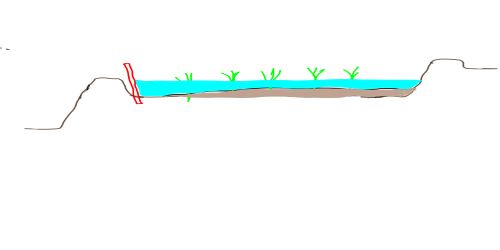

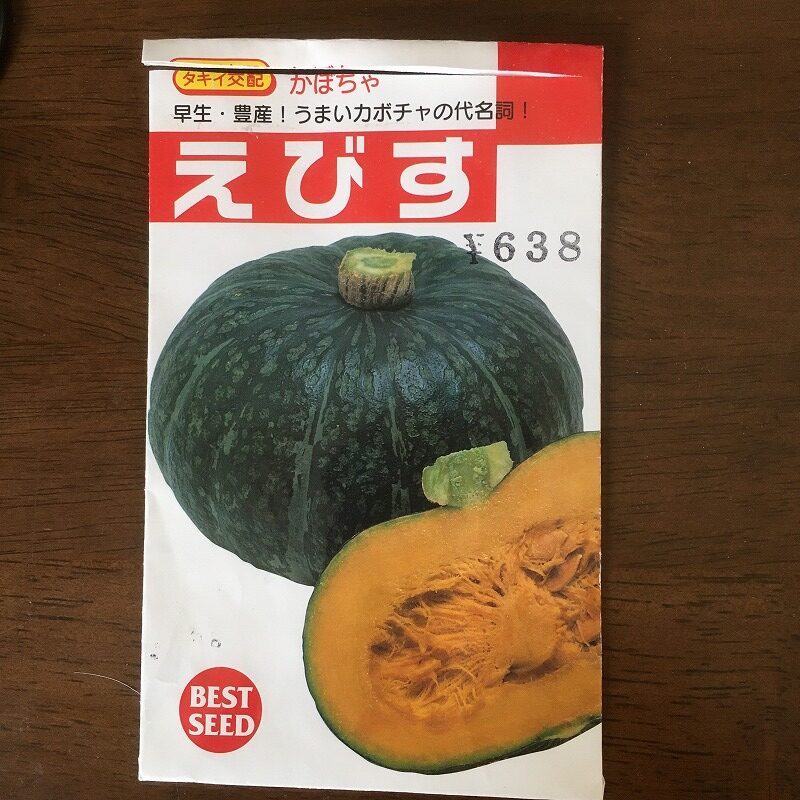

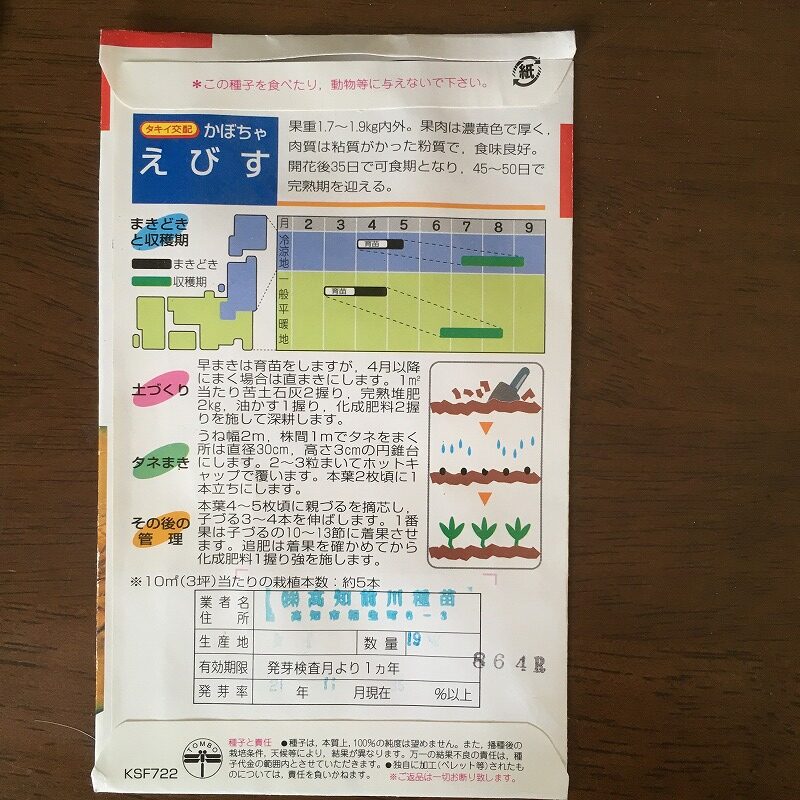

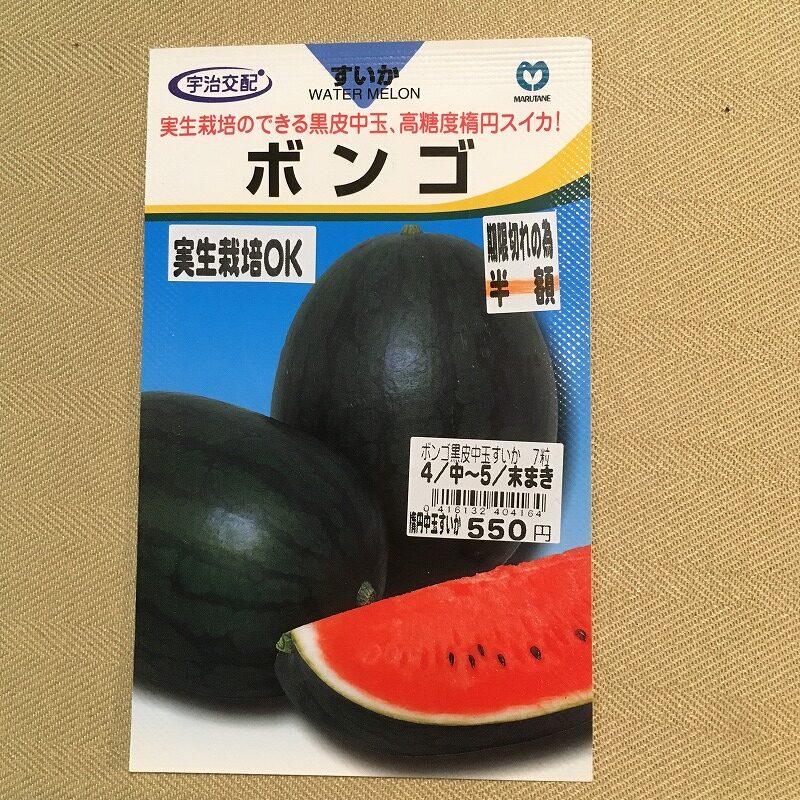

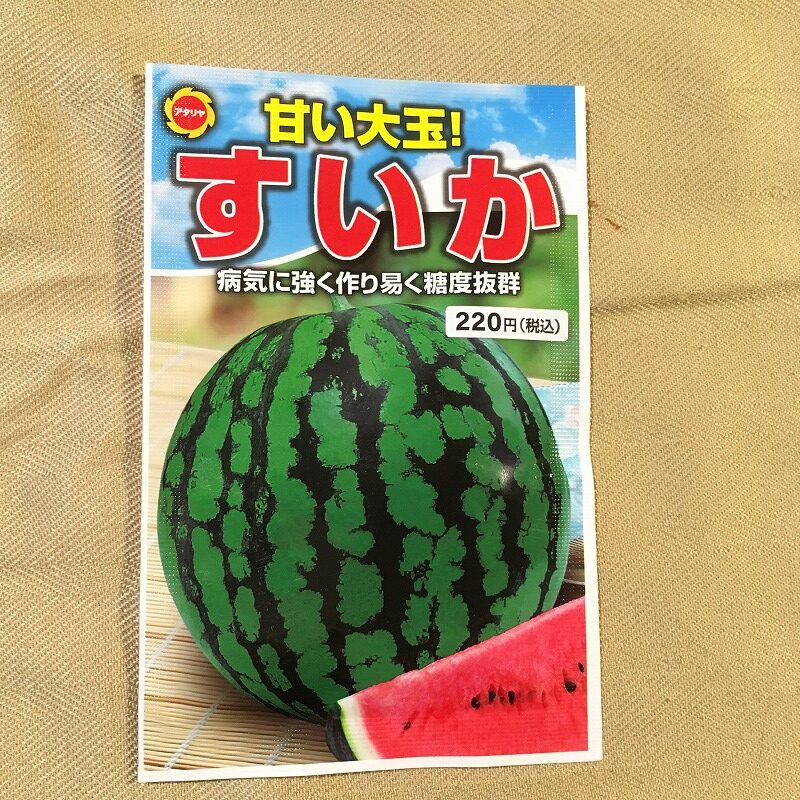

当初、主枝を摘心し、4本仕立てにして、1株当たり4-5個を結果させることを計画した。実際には主枝がかなり伸びてから摘心し、2~4本仕立てにした。その後は1,2回だけ、交配をして孫枝を除去したが、4-5個にコントロールするほど頻度はとれず、結実の数は放任となってしまった。3m幅の20m長の畝に「黒玉スイカ」、「ボンゴ」、「大玉すいか」の3品種を合計19株を植え、約40個の結実を確認した。株当たり2個程度となっている。種袋には黒玉スイカは株当たり2個程度に実をつけるとあるから、かならずしも4-5個にこだわる必要はなさそうである。放任すると遅れて3-4個実がついており、大玉にするためにはやはり、2個程度に限定したほうが良いのだろう。ボンゴは中玉で5-6㎏の楕円の西瓜でフットボールの形状をしている。黒玉スイカとボンゴは黒皮で皮が固くて、カラスがつついても割れないくらいだそうだ。

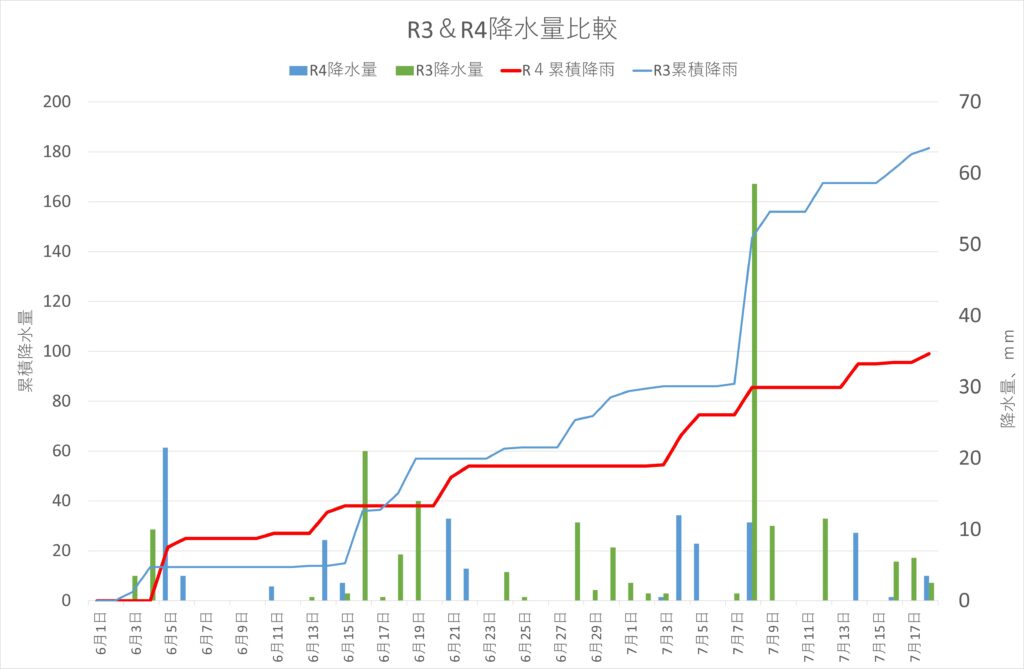

同じ畝だが、通常の大玉スイカは水路から遠い位置にあり、そのためか晴れが続いて、樹勢が弱まり結実したものの増大する玉は少なく、さらに雨が降って高温にさらされると一気に樹が枯れてしまう。黒玉とボンゴは樹勢の衰えは比較すると弱い。通常の大玉スイカの種袋を見ると着果後、30日~40日で収穫とあり、株の成長が遅い割には早く実るという感覚と一致する。黒玉スイカは最大のものは9.2kgあり、ボンゴは7.4kg前後である。枝葉が元気の株はどんどん成長増大する。今年の西瓜は昨年に比べると出来は良いようだ。降水量が少なく、晴れが続いている。