ソバを11月17,18日に刈り取りし、庭に立て掛けて乾していたが、23日にグリーンハウス内に入れ、屋内で乾燥させていた。脱穀方法として、稲・小麦のコンバインの脱穀機能を使おうと考えていたがいろいろ調べると実のサイズが稲や小麦と比べて大きいので網の目に詰まってしまうことが判り、そのままではコンバインの米麦適用に支障を来す可能性もあり、諦めた。次の方法は足ふみ脱穀機を使うことであるが近隣の知人に聞いても持っている人は見つからない。結局、ソバの束を叩いて脱穀することを試みた。専用の叩く器具を使ってもそれほどうまく脱穀できない。ソバの品種が実離れしにくい品種であり、乾燥期間を長くしても自然に落下するということはない。だから、放置して実の収率が低下することはないが逆に言えば、脱穀しにくい品種でもある。そこで次に軽トラのタイヤでソバの束を上から何度か往復して分離するという方法を試した。これはそれなりに脱穀できた。しかし、ブルーシートでソバの束を覆い、その上から処理したのであるが、砂などが脱穀したソバに混じる可能性があった。食べ物であり、小さい砂粒が混じるとソバと分別することは難しい。すべての工程を異物が混入しないように注意して取り扱うべきというアドバイスを知人から受けた。最終的には手でしごいて脱穀することにした。石や金属などを安全に取り扱うための皮手袋を持っていたのでそれを装着して、しごいて脱穀した。ソバの束は110束くらいあったが15束くらいづつ脱穀し、1週間くらいで終えた。

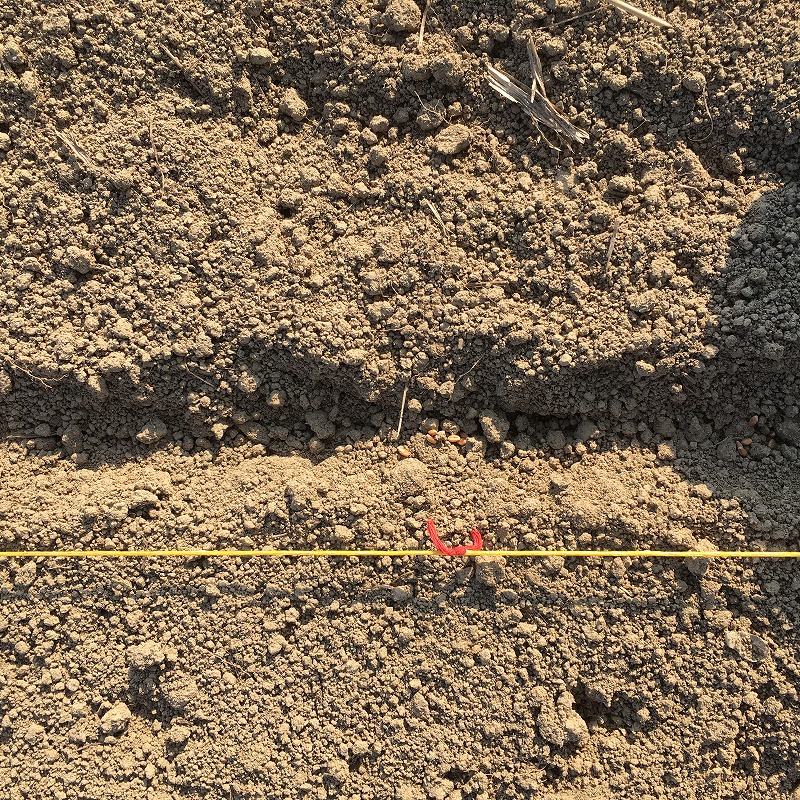

屋外乾燥

皮手袋の手でしごいて脱穀

脱穀した実と葉や茎

これを箕で風選する。

脱穀したソバは茎や葉片と実が混じっており、これを風で分別する。電動の唐箕を借りて選別してみた(12月26日)。軽いものは遠くに飛ばされ、重いものが近くに落ちるのでこれを受けることで選別する。太い枝は重いので実と混じって近くに落ちる。2回くらい唐箕に通して風選し、第一段階の選別ソバを得る。次に目のサイズの大きいフルイでソバの実を通過させ、枝などの大きなものを取りのぞいて第2段階の選別ソバを得る。さらに次に砂粒などの小さくて重いものはソバが通過しない大きさの目のフルイで通過させ、除去する。こうして、ほとんどソバの実だけからなる第3段階の玄蕎麦を得る。収穫された玄蕎麦は21.4㎏程度であった。これを製粉すればソバ粉となるはずである。

唐箕

前方の口から軽いソバの葉や茎片が飛び出す

フルイで大きさによる選別

得られたソバの実