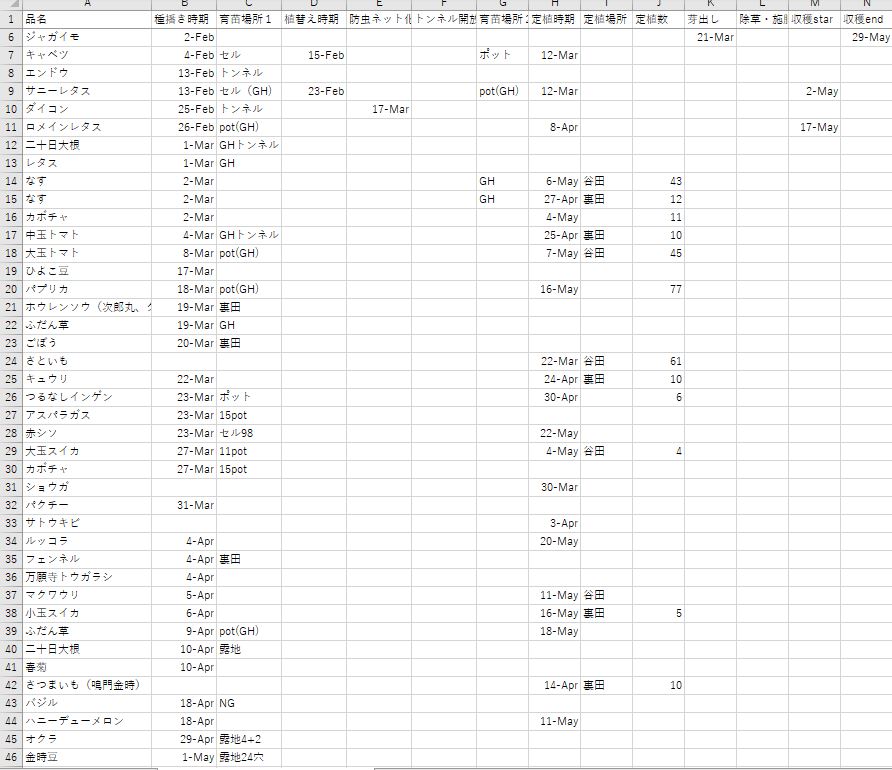

明日から4月になるが3月初めに温室内の冷床に種まきしたが発芽率はそれほど良くない。夜間の低温と昼間の高温が災いしていると考えられる。追加で種まきする予定である。苗床の場所によって発芽率に違いがあるようだ。どちらかというと陽当たりの悪い箇所の方が発芽率が高いようだ。陽当たりのよい箇所で乾燥して枯れているものがある。温度計3本をポット地中、空中、苗床の中の三カ所に挿しているが、場所のばらつきまでは考慮していない。サニーレタス、ロメインレタスは水やりをするときに水の勢いで種を洗い流した可能性もある。キャベツ、ブロッコリーの発芽率の低い理由は良く判らないが乾燥のせいかもしれない。もう4月になるので霜の恐れはあるがそれを避ければ露地に直播できる時期である。追加種まきは高温に気を付けて育苗する。(3月31日~4月2日)

| 野菜名 | 種播きポット(セル)数 | 発芽数 | 発芽率(%) | 経過日数 |

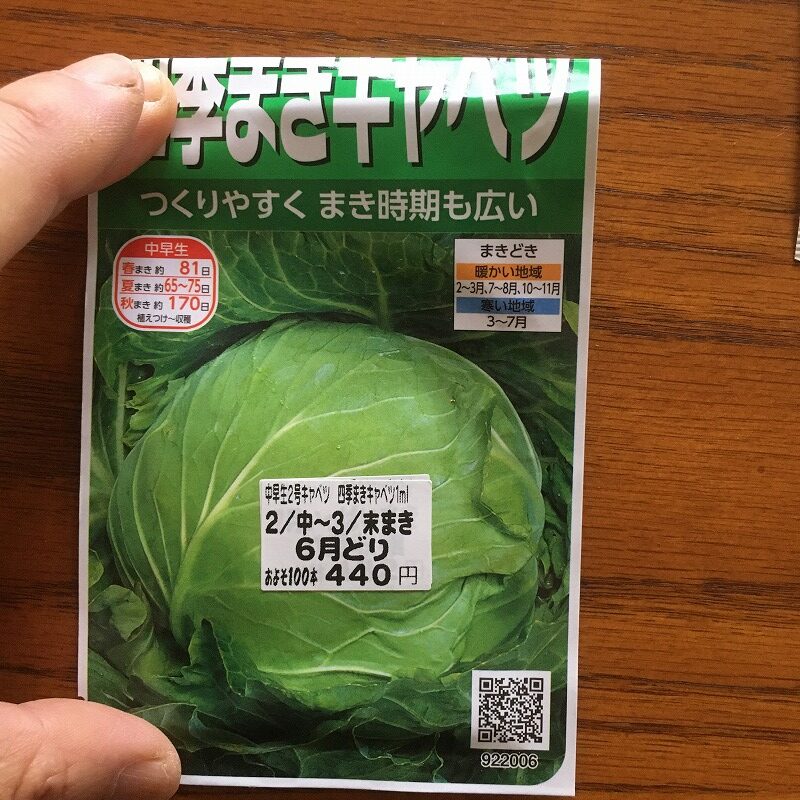

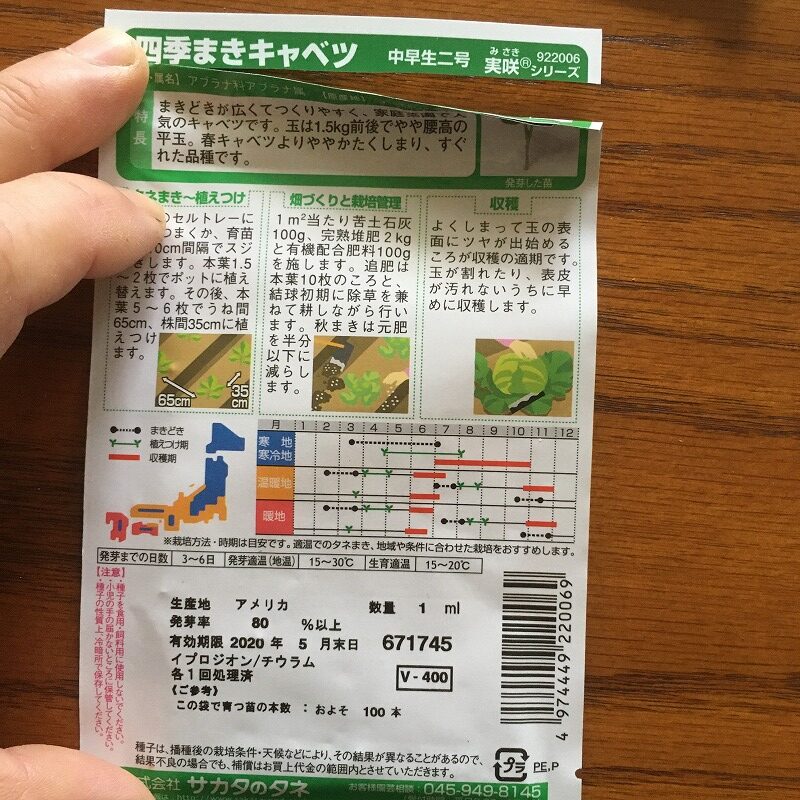

| キャベツ | 12 | 0 | 0 | 29 |

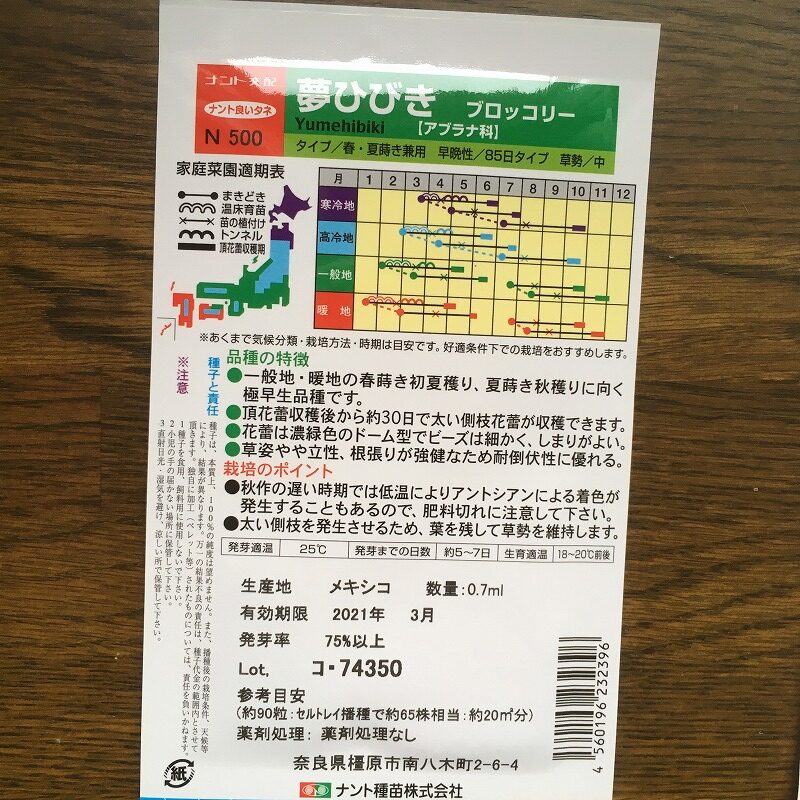

| ブロッコリー | 11 | 0 | 0 | 29 |

| サニーレタス | 50 | 0 | 0 | 29 |

| ロメインレタス | 50 | 5 | 10 | 29 |

| カボチャ | 60 | 33 | 55 | 29 |

| 真黒ナス | 40 | 24 | 60 | 29 |

| トマト(ポンデローザ) | 40 | 4 | 10 | 28 |

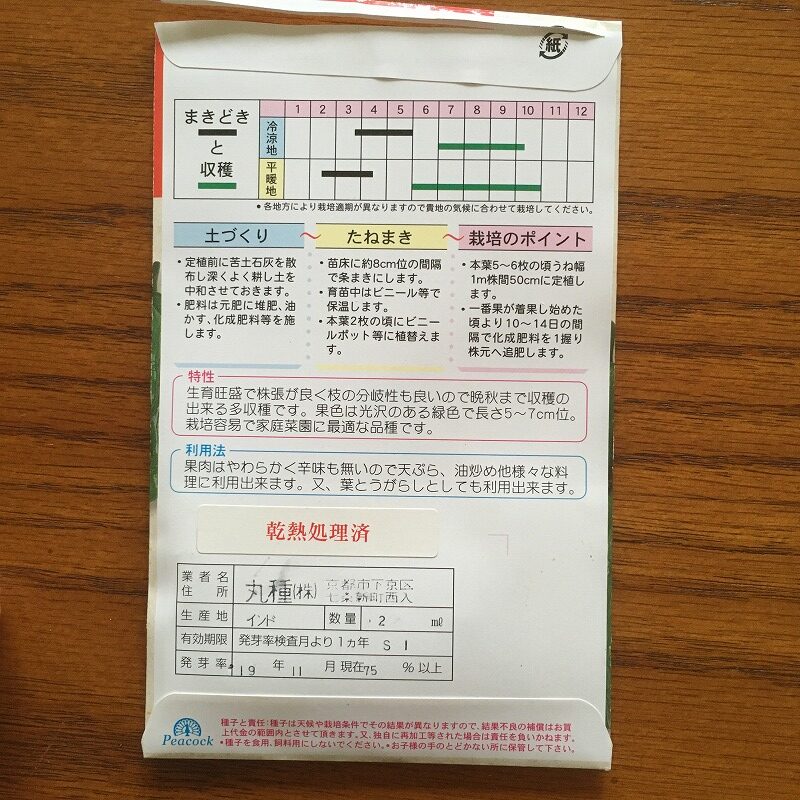

| ししとう | 20 | 1 | 5 | 28 |

| スイカ(三喜セブン) | 14 | 0 | 0 | 28 |

| キュウリ(加賀太胡瓜) | 20 | 0 | 0 | 28 |

| ズッキーニ | 11 | 9 | 80 | 28 |

| ピーマン | 20 | 2 | 10 | 28 |

| ブロッコリー(スティックセニョール) | 8 | 0 | 0 | 26 |

| 野菜名 | 種まき数 | 発芽数 | 発芽率(%) | 経過日数 |

| トマト(ポンテローザ) | 50 | 23 | 46 | 30 |

| 真黒ナス | 50 | 26 | 52 | 30 |

屋外の露地に二重トンネルで保温した冷床でのトマト、ナスの発芽率を見ると50%前後である。最高最低温度計をトンネル内の土に挿してそのデータを毎日、見ているが最低温度は外気より、2,3度高い。最高温度は30度~36度くらいであり、40度に達することはなかった。GH内の冷床と比較すると、トンネル内の土は乾燥していない。常に湿り気がある。GH内冷床は最低温度は二重トンネルより同じか高い傾向がある。したがって、GH内冷床の低発芽率は乾燥か、過大温度によるものと考えられる。