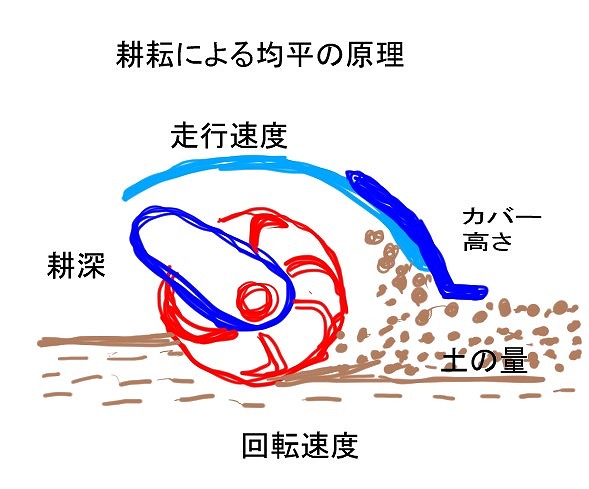

昨年、パン用に「ミナミノカオリ」を初めて栽培し、小麦を収穫したのであるが、大半が乾燥して袋詰めのままになっている。製粉の確認だけ行い、市販の小麦粉に混ぜてパン焼きしたが、100%自家麦で焼いていない。だから、この品種でよいのか迷うところであるが、栽培技術を高めるため、今年も作ることにする。施肥量として、昨年は窒素成分で反当り5㎏を投入したが、麦の生育は圃場全体で均一でなく、青さにもばらつきがあった。小麦はコメと違って、灌漑用水から栄養をとれないので施肥がすべてである。収量は多肥(窒素6.7㎏)にすると増えるようである。倒れても困るが、今年は肥料を増やす。昨年は畝幅1.5mに対して4条としたが、通常ドリル播きでは6条であり、今年は条間を30㎝から20㎝に狭め、5条にしようと思う。昨年は手で数粒づつ、点播きにしたが、とても時間がかかった(3日間)ので、中古の手押し種まき器を探している。ヤフオクにでているのだが、使えるかどうかの判断がむつかしい。小麦用に対応しているかどうか情報が少ないのである。うまく見つかれば、使いたい。手でやっても知れているので、こだわらない。また、圃場の中央に排水用の溝を設ける。圃場の畦脇には排水溝をつくるが、中央にも設けることで排水を良くしたい。トラクタも中古だが新しくして、耕耘も水平にできるようになっている。麦刈り後、自走式草刈り機で草刈りしただけであったが、まず、この状態で1回目はトラクタでやや浅く耕耘したが、細かく見ると、小さい凹凸が見られる。これはロータリーのカバーの高さ、PTO回転数、走行速度、耕耘深さの関係で掘り起こした土がカバーの内側に十分、溜まらず、後方への土の供給が不十分なためである。そこで、施肥後の2回目の耕耘は走行速度を下げないで、PTO回転数を上げ、カバーの高さをやや下げることで均一に平にすることができた。PTOの逆回転も使ってみた。圃場の枕地は畦側から中央に向かって耕耘する際、土を畦側にはね上げるのでどうしても土が畦側に盛り上がってしまう。これを解消するには畦際でローターを逆回転して、土を畦の反対方向に跳ねることで土を圃場の内側に移動させることができる。これを使ってみたが、スコップで移動させることに比べれば、本当に楽である。昨年の種まきは11月18日であり、次の課題は5条の種まきを条間を正確にかつ、効率よく行うことである。

畦にイボ竹を立て、走行の目標にする

耕耘後の圃場

中央に排水用溝漬けを行った。