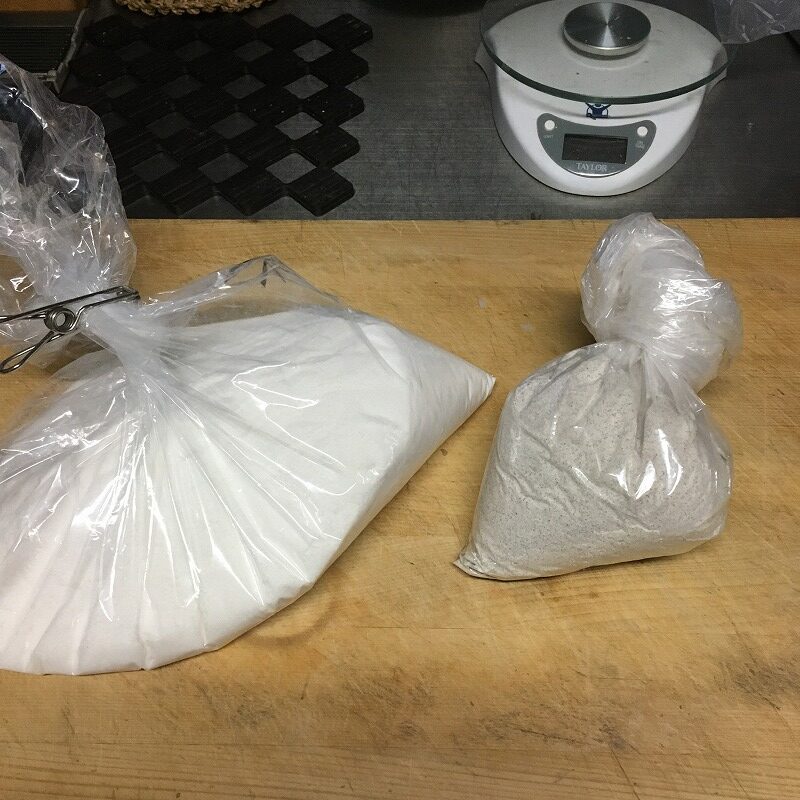

昨年の春播きは2月24日であったが、発芽率が60%くらいと低く、欠株が目立った。3条、株間、数センチの筋蒔きとしたが、今回は株間15㎝の点播きとして、箇所に2粒以上を播いた。種袋には発芽率70%以上とあり、箇所1粒では欠株がでることになる。また、条間を30㎝にしていたが、3条で90cmとなり、幅135㎝のトンネルで被覆すると幅に余裕がなく土による重しの土寄せが難しい。そこで今回は条間を10㎝とし、しかし、3条の播き個所を縦にずらせて播き個所が横方向にそろわないようにした。肥料は低温でも効きの良い硫安を使う。1mあたり70g、10mで700gを施肥した。土を柔らかくするため、堆肥を入れている。天気予報で雨降りの1日前である2月18日に種まきをして、足で踏んで鎮圧後、もみ殻燻炭で被覆する。19日は20㎜の雨が降り、20日に保温のため、透明トンネルを張る。発芽温度は10~25℃、発芽日数は8~12日であり、3月中旬頃に間引きか。(2月20日)