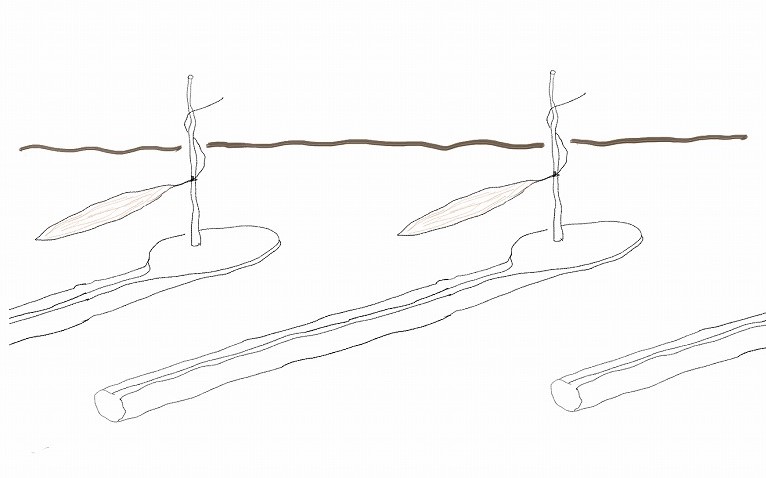

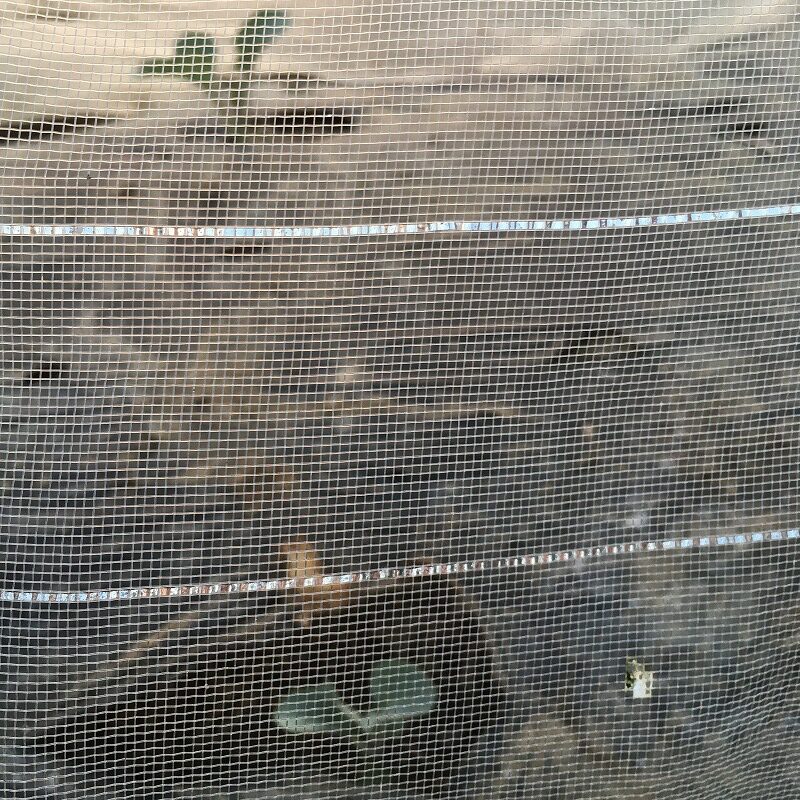

今日は田植え機用の育苗箱に種まきを行った。田植えを6月22日に予定し、そこから30日くらい前に種まきする。機械植えでは通常、20日苗と言われる稚苗であるが、できるだけ大苗にして植えようと思う。以前に「田んぼの会」という市民サークルで不耕起栽培を勉強したことがあるが、その時の経験では18㎝くらいの5葉苗を機械植えしていたので、手持ちの田植え機でも機械植えできるのではないかと思う。そこで5葉苗ではなく、4.5葉期ぐらいの苗を作ろうと思い、33日前の21日に種まきした。苗を徒長させないように育苗したい。また、「田んぼの会」の経験であるが、箱苗では通常箱当たりに150gから200gの種を播くが、3葉期を過ぎると籾の外から栄養を吸収するので通常の播種密度では不足する。最大でも70gくらいという。それでも栄養不足となるため、水を張った田に移し、プール育苗をしていた。しかも、一時的に液肥を掛けたりしていた。箱苗の育苗は初めてなので、経験者に聞いて箱の下に紙を敷いてその上に培土を入れる。紙は発芽したイネの根が箱の穴から根を張り、密着してしまうのを防ぐ。培土は栄養分を含んだ土で高温殺菌してあるという。JAから購入した。一定の深さまで土を入れるためのならし板を使うが、簡単な構造なのでべニア板で自作した。少しの深さの違いで使用する土の量が異なるので、買った方が安心できる。種籾は塩水選・温湯消毒・浸種を行い、冷蔵庫に保管していたのを前日に取り出し、新聞紙の上で乾燥させていたものを70gずつ小分けして20袋に入れている。土を入れた箱を苗床に並べ、まず、十分に潅水する。箱当たり0.7-1Lの水を潅水するとあるから、水道水をシャワーで3回に散水し、表面に水が溜まるくらいまで十分に潅水した。しかし、それでも箱を持ち上げると箱の裏側には水が透水していない。培土が表面近くで吸水しているようだ。種は70gずつ取り出し、箱単位で手で播いていく。できるだけ、密度を均一に播いていくが、これはかなり神経を使う。20箱で1時間くらい要した。覆土には同じ土をつかうが、フルイを使い、通しながら覆土すると比較的均一に覆土できる。その上から軽く潅水する。そして、最後にシルバーポリでトンネルを作り保温する。シルバーポリは発芽するまで開放せずに保温する。1週間で発芽し、その後は温度を30℃以下に保ち、水をやりすぎないで徒長を防ぐ。3週間くらいで3葉期となるので、その後、水田に移すが初めてなので、どきどきの毎日となるだろう。4aくらいを機械植えする。